Vue aérienne d'une cascade dans la vallée du Vilcabamba en Équateur, où une rivière a gagné un procès historique en 2011. Curioso.Photography/Shutterstock

Vue aérienne d'une cascade dans la vallée du Vilcabamba en Équateur, où une rivière a gagné un procès historique en 2011. Curioso.Photography/ShutterstockLe 30 mars 2011, quelque chose de tout à fait inédit est advenu devant la Cour de justice provinciale de Loja, à 430 km de Quito, la capitale de l’Équateur. La rivière Vilcabamba, plaignante d’un procès, a pu faire reconnaître par la justice que ses propres droits étaient menacés par le projet de développement d’une route. Ce dernier mettait en péril le débit du cours d’eau et a donc été stoppé.

J’ai eu la chance de pouvoir assister à ce procès et d’étudier ce que l’on appelle l’animisme juridique dans deux pays pionniers en la matière : l’Équateur et la Bolivie.

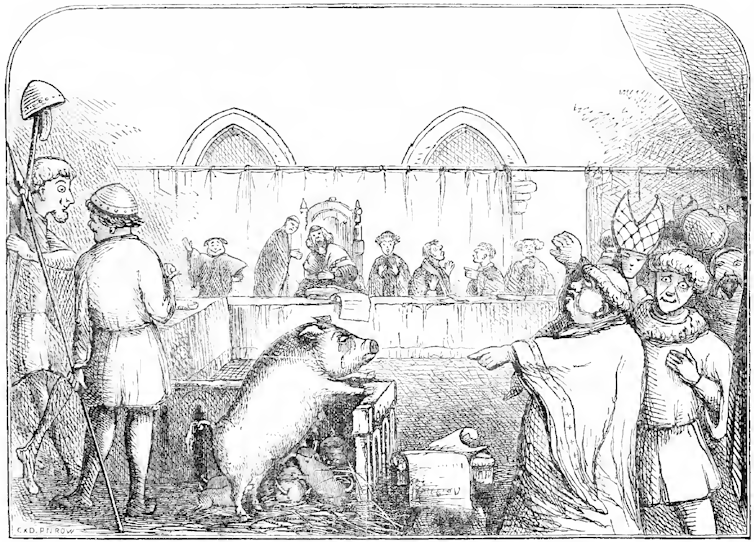

Aujourd’hui, de l’Ouganda à la Nouvelle-Zélande, divers pays suivent cette voie en ouvrant leurs systèmes pénaux à ces démarches juridiques qui permettent à une entité naturelle, à un écosystème, ou à la nature tout entière de devenir une personne juridique, et, à ce titre, d’avoir des droits. Autant d’innovations qui suscitent l’espoir de certains militants écologistes mais rappellent également combien le droit peut être plastique et créatif au gré des époques : depuis ces procès du Moyen-Âge où l’on pouvait trouver des animaux à la barre de la défense, en passant par l’Inde où un avocat a porté plainte contre un dieu jusqu’à notre époque contemporaine où personne ne trouve anormal qu’une entreprise puisse être considérée comme une personne juridique.

Illustration représentant une truie et ses porcelets jugés pour le meurtre d’un enfant. Le procès aurait eu lieu en 1457.

Wikimedia

Illustration représentant une truie et ses porcelets jugés pour le meurtre d’un enfant. Le procès aurait eu lieu en 1457.

Wikimedia

La rencontre de deux visions du monde

Se plonger dans la genèse et l’évolution des expériences équatorienne et bolivienne permet également de voir à l’œuvre les différentes formes que peut prendre l’animisme juridique, ses possibilités comme ses limites. C’est ce que je vous propose de faire.

Si l'Amérique du Sud a pu être une terre novatrice en termes d’animisme juridique, l’expression n’est pourtant pas née outre-Atlantique. Elle apparaît pour la première fois sous la plume de la chercheuse en droit française Marie-Angèle Hermitte. D’emblée, l’expression signe, en deux mots seulement, la rencontre de deux mondes, de deux traditions philosophiques avec d’un côté une vision du monde animiste, que la pensée occidentale a souvent édifié comme son exact opposé et, de l’autre, un système dont les contours ont structuré la modernité européenne.

En Équateur, comme en Bolivie lorsqu’on s’attarde sur les contextes d’émergence de l’animisme juridique, on peut retrouver, en toile de fond, les influences ou les frictions qui émergent de la rencontre de ces deux visions du monde, avec, tout à la fois des influences de juristes de l'environnement nord-américains et une utilisation de la figure divine de la Terre Mère présente dans la cosmogonie des Andes.

L’Assemblée constituante : moment de redéfinition du vivant

Autre point commun entre ces deux pays : un contexte bien particulier : celui de l’assemblée constituante. En 2006 pour la Bolivie, en 2007 pour l’Équateur, ces pays vivent un moment unique aux allures de page blanche : en se dotant d’une assemblée chargée de rédiger une nouvelle constitution, c’est toute l’identité de leur nation qui est en train d’être redéfinie.

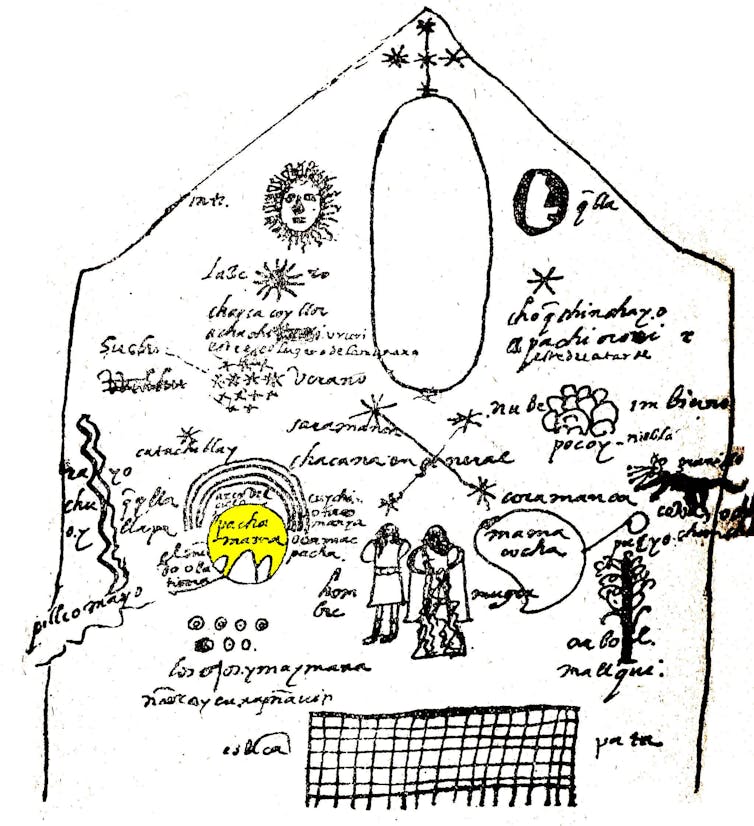

Dans les deux pays, ces moments ont été soutenus, voire attendus par les communautés autochtones, et ont vu émerger la figure de la Pacha Mama, entité de la Terre Mère dans les mythes andins dont le nom évoque, lui aussi, la rencontre de deux mondes puisqu’il se construit autour du terme pacha, qui signifie monde en quechua et en aymara, et mama, mère en espagnol. Dans ce contexte, des aspirations à doter la nature d’une existence juridique propre émergent rapidement.

La Terre Mère, ou Pachamama est une figure mythique présente dans toute l'Amérique Latine. Ici une représentation de la Pachamama dans la cosmologie andine selon Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua (1613), d'après une image dans le Temple du Soleil (Qurikancha) à Cusco.

Domaine public

La Terre Mère, ou Pachamama est une figure mythique présente dans toute l'Amérique Latine. Ici une représentation de la Pachamama dans la cosmologie andine selon Juan de Santa Cruz Pachacuti Yamqui Salcamayhua (1613), d'après une image dans le Temple du Soleil (Qurikancha) à Cusco.

Domaine public

En Équateur, l’animisme juridique est surtout porté au sein de la Constituante par une élite intellectuelle proche des nouvelles théories du droit, influencée par les réflexions du juriste américain Christopher Stone, qui proposait dès 1972 de doter les arbres de droits. Pour asseoir ces idées dans le contexte de l’Assemblée constituante, on a alors recours à une relecture des savoirs indigènes du pays, où 80 % des habitants sont issus du métissage entre Européens et autochtones, mais où la quasi-totalité de la population se revendique comme chrétienne. L’article 71 de la Constitution nait ainsi de ces diverses influences et stipule:

« La Nature ou Pacha Mama, où se reproduit et réalise la vie, a le droit à ce que soient intégralement respectés son existence, le maintien et la régénération de ses cycles vitaux, sa structure, ses fonctions et ses processus évolutifs. Toute personne, communauté, peuple ou nationalité pourra exiger à l’autorité publique, l’accomplissement des droits de la nature […]. »

L’article qui suit évoque lui le droit à la restauration d’un écosystème, tandis que le 73 convoque le nécessaire principe de précaution pour les activités pouvant conduire à l’extinction d’espèces, la destruction d’écosystèmes ou à l’altération permanente de cycles naturels.

La figure de la Pachamama

En Bolivie, où la figure de la Pachamama n’est pas qu’une simple entité folklorique du passé, on a pu voir les constituants débattre longuement de ses attributs, avec d’une part, des habitants des Hauts Plateaux qui honorent cette divinité au quotidien, et, de l’autre, des acteurs issus des Bas Plateaux et du Sud du pays ayant une notion somme toute assez vague de la Pachamama.

Le champ d’action de la Pachamama fut également âprement discuté : si la Terre Mère est omniprésente, doit-on inclure tout le vivant en son sein ? Quelles sont ses limites ? J’ai pu ainsi assister à un débat qui tâchait de savoir si, en donnant une existence juridique à la Pachamama, il serait désormais possible de faire un procès si un moustique piquait un humain, et de voir si cela était souhaitable.

Ces réflexions aboutissent à une conceptualisation de la Pachamama comme une entité ouverte et collective, une Terre Mère traversant tous les plans de l’existence et donc à protéger à ce titre, afin d’éviter les réflexions sans fin visant à circonscrire ce qui pourrait ou non être inclus dans la Pachamama. Perçue comme la mère de toutes les choses, on la retrouve ainsi dans toutes les entités du monde. Dans la nouvelle Constitution du 22 janvier 2010 dix articles au total mentionnent ainsi la Terre Mère en ces termes :

« La Terre Mère est un système vivant dynamique comprenant une communauté indivisible de tous les systèmes de vie et êtres vivants, interreliés, interdépendants et complémentaires, qui partagent un destin commun. La Terre Mère est considérée sacrée selon les peuples indigènes (article 3). »

Les articles 5 et 6 posent eux le cadre juridique de la Terre Mère considérée comme un « sujet collectif d’intérêt public » et assurent qu’à ce titre, tous les Boliviens et Boliviennes peuvent exercer les droits de la Terre-Mère, tout en devant cependant respecter à la fois les droits individuels et collectifs.

L’article 7, enfin, énumère lui les sept droits de la Terre Mère : droit à la vie, à la diversité biologique, à l’eau, à l’air pur, à l’équilibre, à la restauration, droit à ne pas être pollué.

L’article que vous parcourez vous est proposé en partenariat avec « Sur la Terre », un podcast de l’AFP audio. Une création pour explorer des initiatives en faveur de la transition écologique, partout sur la planète. Abonnez-vous !

Les incarnations et limites de ces nouveaux droits de la nature

Ce nouveau rapport au vivant ainsi posé par les Constitutions, quelles ont été les suites et applications concrètes de ces nouveaux outils juridiques ? Encore une fois, la Bolivie et l’Équateur ont pris des chemins assez différents.

La volonté des constituants équatoriens de fournir des outils juridiques concrets a rapidement donné lieu à des actions juridiques, avec en premier lieu ce fameux procès du fleuve Vilcabamba, dans la région de Loja. Si cette action juridique avait été initiée par des militants écologistes fins connaisseurs des nouvelles possibilités du droit dès 2011, nous avons vu, depuis, des acteurs plus divers de la société équatorienne engager des procédures.

Les outils proposé par la nouvelle Constitution ont notamment permis de dépasser une limite très rapidement atteinte par les combats écologiques de par le monde : celle de la difficulté qu’il y a à isoler une responsabilité lorsqu’il est question d’environnement, d’imputer une responsabilité à un projet, une organisation, une personne, parfois installée en dehors des frontières d’un pays où l’on subit ses dommages. C’est notamment en mobilisant la notion de principe de précaution et de juridiction universelle que la justice équatorienne a pu ne pas rester enfermée dans ces questionnements.

Ainsi en novembre 2010, des citoyens équatoriens, mais également indiens, colombiens et nigérians ont porté plainte devant la Cour Constitutionnelle de l’Équateur pour exiger que l’entreprise British Petroleum, responsable d’une marée noire colossale dans le golfe du Mexique, rende publiques les informations liées au désastre écologique et à son impact, et l’obliger à prendre les mesures nécessaires pour réparer les dommages générés. Les citoyens en question n’ont pas été directement victimes de la marée noire et n’ont ainsi pas porté plainte pour protéger leurs droits, mais ceux de l’océan. Si la plainte a été instruite cependant, les juges décidèrent finalement de botter en touche en mettant en avant un autre cadre constitutionnel qui imposait une notion et un périmètre de territorialités aux affaires.

En Bolivie, le travail de l’Assemblée constituante n’allait pas véritablement dans le sens d’une mise en place d’outils permettant de saisir facilement la justice pour défendre les droits de la nature. Néanmoins, la rédaction de cette nouvelle Constitution centrée autour de la figure de la Pachamama n’a pas été sans effet.

D’abord une certaine désillusion a pu être constatée face au décalage entre les idéaux ambitieux construits autour des droits de la Terre Mère et un retour à la normale, avec la poursuite des projets d’exploitations des ressources naturelles. Le gouvernement s’est ainsi retrouvé dans une position difficile en proclamant d’une part la Terre Mère sacrée, et en héritant, d’autre part, de la gestion courante de tous les secteurs économiques extractivistes, voire en les développant.

Cette divergence a nourri une certaine colère et la figure de la Pachamama a ainsi été un des pivots de certaines luttes comme, par exemple, celle du mouvement s’opposant à la construction d’une route menant à la région de Tipnis, réserve naturelle de l’Amazonie bolivienne. Des organisations paysannes, autochtones et comités civiques ont, dans ce cadre, notamment opposé aux arguments « développementistes » du gouvernement bolivien les droits de la Terre Mère, garantis par Constitution bolivienne.

Manifestants contre le projet de route de TIPNIS arrivant à La Paz, en octobre 2011.

Szymon Kochański/Flickr, CC BY-NC-ND

Manifestants contre le projet de route de TIPNIS arrivant à La Paz, en octobre 2011.

Szymon Kochański/Flickr, CC BY-NC-ND

Disposant d’un fort soutien de la population notamment à l’occasion de deux marches vers la capitale, ce mouvement remporte d’abord une première victoire, avec la promulgation d’une loi établissant l’intangibilité du parc national et l’abandon du projet d’autoroute en octobre 2011, avant, finalement un rétropédalage en 2017. Au fil de ce dossier, le président Evo Morales a en tout cas perdu en bonne partie le soutien des populations autochtones.

Des rétropédalages possibles en tout sens

Que retenir de ces innovations juridiques ? Si elles ont pu permettre des actions juridiques et politiques, le droit ne peut pas tout, et demeure avant tout, au gré des situations politiques, modulable dans le sens des combats environnementaux tout comme dans celui d’injonctions extractivistes.

Les retours en arrière peuvent être légion dans un sens comme dans l’autre. Récemment des actualités juridiques australiennes ont pu montrer cela. En 2019, le peuple autochtones des Aṉangu a décidé, malgré la manne financière conséquente que cela représentait, d’interdire la visite du Mont Uluru, un site sacré dont le tourisme de masse aggravait l’érosion et la pollution des nappes phréatiques.

Le Mont Uluru, une montagne resacralisée et désormais interdite aux touristes.

Photoholgic/Unsplash, CC BY

Le Mont Uluru, une montagne resacralisée et désormais interdite aux touristes.

Photoholgic/Unsplash, CC BY

Ces dernières années, Équateur et Bolivie sont eux restés fidèles à leur réputation de laboratoire d’innovation juridique, avec, par exemple, des réflexions menées sur une possible ouverture du droit aux objets au sein de l’Autorité de la Terre Mère bolivienne dirigée alors par Benecio Quispe.

Confrontée au problème global de la gestion des déchets, l’Autorité de la Terre Mère avait entamé des discussions avec des chefs de communauté autochtone, des leaders syndicaux sur les droits juridiques dont pourraient bénéficier les objets et biens produits, comme le droit à une espérance de vie maximale, un droit au soin, à la réparation, à ne pas être abandonné… Si cette piste n’avait finalement été retenue, elle montrait, une fois encore, combien les outils juridiques peuvent nous permettre de redéfinir notre lien à nos écosystèmes et à la modernité.

Cet article s’inscrit dans le cadre d’un projet associant The Conversation France et l’AFP audio. Il a bénéficié de l’appui financier du Centre européen de journalisme, dans le cadre du programme « Solutions Journalism Accelerator » soutenu par la Fondation Bill et Melinda Gates. L’AFP et The Conversation France ont conservé leur indépendance éditoriale à chaque étape du projet.

Diego Landivar does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organization that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

1 year ago

58

1 year ago

58