Famille de maraîchers à Bobigny, sans doute au début du XXe siècle, pratiquant la culture sous cloche. Archives communales de Bobigny, CC BY

Famille de maraîchers à Bobigny, sans doute au début du XXe siècle, pratiquant la culture sous cloche. Archives communales de Bobigny, CC BYÀ l’heure où le ministère de l’Agriculture met en avant la nécessité d’augmenter notre souveraineté alimentaire en fruits et légumes, le recensement décennal de l’agriculture de 2020 montrait un résultat encourageant pour l’Île-de-France.

Le nombre d’exploitations maraîchères a ainsi doublé depuis 2010, passant de 74 à 139, tout comme les surfaces en maraîchage diversifié (au moins 30 espèces différentes sur une même exploitation), qui sont passées de 1140 à 2040 ha.

Cela ne représente toutefois que 3 % des exploitations et moins de 0,4 % des surfaces. Et on reste encore très loin de satisfaire les besoins en légumes (et encore plus en fruits !) de la région parisienne, qui dépassent les 800 000 tonnes annuelles.

Cependant, ce frémissement maraîcher est prometteur et se poursuit, souvent appuyé par des collectivités soucieuses de satisfaire une aspiration de consommation locale de leurs habitants. De même, se développent depuis une quinzaine d’années des formes de maraîchages intra-urbains (y compris des jardins collectifs) qui témoignent aussi de cet intérêt renouvelé pour le maraîchage de proximité.

La petite couronne, historiquement maraîchère

Renouvelé, car la déconnexion entre les citadins et le maraîchage en Île-de-France est finalement très récente. Les mouvements actuels retissent les liens d’une histoire multiséculaire, lorsque les jardins maraîchers étaient situés dans les interstices d’un tissu urbain en voie de densification.

L’urbanisation de la capitale s’est en effet faite dans de nombreux quartiers par une phase de transition entre le rural et l’urbain, la période maraîchère, où des champs ou des prés accueillent des activités maraîchères, avant d’être urbanisés.

Ainsi, 800 maraîchers œuvraient quotidiennement au XVIIIe siècle, 1 800 en 1860, 2 500 en 1912 !

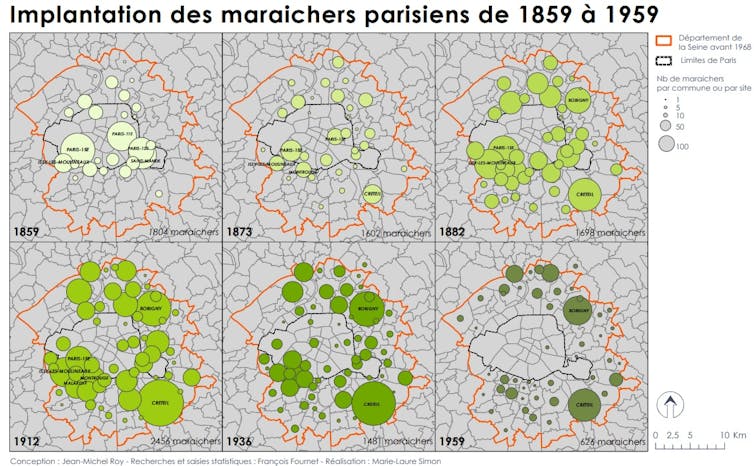

Plus de cinquante communes de l’actuel grand Paris ont été marquées par l’empreinte des maraîchers, avec une occupation géographique hétérogène. Si l’expression de « ceinture maraîchère » est communément admise, l’emprise maraîchère touchait essentiellement le nord, le sud et l’est de la capitale et très peu l’ouest.

Pour s’installer, un maraîcher a besoin d’un terrain relativement plat, très drainant, proche d’un axe de circulation et peu cher à l’achat. Il aime également se trouver à proximité de collègues, voire aménager un lotissement maraîcher. Ces conditions étaient réunies dans les banlieues nord et sud, mais pas à l’ouest (aux terrains très convoités par l’industrie et les rentiers et aux prix dissuasifs) ou à l’est (où les coteaux de Belleville, Bagnolet et Montreuil, ainsi que la taille très réduite des parcelles, empêchaient les installations).

Évolution de l’implantation des maraîchers en Île-de-France, avec une installation préférentielle au nord et au sud.

Jean-Michel Roy, Fourni par l'auteur

Évolution de l’implantation des maraîchers en Île-de-France, avec une installation préférentielle au nord et au sud.

Jean-Michel Roy, Fourni par l'auteur

En quittant les XIIe et XVe arrondissements de Paris dans la seconde moitié du XIXe siècle (chassés par l’urbanisation), les maraîchers se sont donc installés au nord à Asnières, Clichy, Aubervilliers et Bobigny, et au sud entre Issy-les-Moulineaux et Créteil. Parmi l’ensemble de ces villes, Bobigny et Créteil ont été marquées durablement par des implantations maraîchères de centaines d’exploitations.

Les maraîchers, rouage de l’économie circulaire périurbaine

Gens de la ville et du périurbain depuis le Moyen Âge, les maraîchers s’intégraient parfaitement dans une économie circulaire, utilisant les ressources de la ville, cherchant sans cesse à produire mieux et plus et à moindre coût.

Ils pouvaient ainsi s’adapter aux changements de consommations, à l’évolution des goûts et de la demande… mais aussi à l’expansion des villes, notamment en se déplaçant. Contrairement aux cultivateurs de légumes ou arboriculteurs installés et liés à leurs terroirs, les maraîchers peuvent en effet changer d’emplacement au gré des opportunités en emportant leur terreau pour recommencer sur des terrains vierges.

[Plus de 85 000 lecteurs font confiance aux newsletters de The Conversation pour mieux comprendre les grands enjeux du monde. Abonnez-vous aujourd’hui]

Les maraîchers parisiens avaient ainsi élevé la culture des légumes au rang d’un art, d’une esthétique relationnelle entre le cultivateur, la terre, la nature et les innombrables légumes cultivés tout au long de l’année. Ils ont décuplé le produit du sol, cultivé de façon quasi permanente au prix d’un investissement considérable en matériel, de quantités phénoménales de fumier et d’eau, et d’un savoir-faire unique (cloches à salades ou melons, couches chaudes, etc.).

À la fin du XIXe siècle, sur des surfaces de souvent moins d’un hectare, les maraîchers arrivaient ainsi à produire l’équivalent de 250 tonnes par hectare. À titre d’exemple, 100 millions de salades sortaient annuellement des exploitations avant la Première Guerre mondiale. Leur production était destinée aux marchés et bonnes tables de la capitale ou des capitales européennes, et parfois considérée comme un produit de luxe (carottes ou navets, primeurs, salades en plein hiver…).

Ainsi, la croissance de la population aux XVIIIe et XIXe siècles s’est accompagnée de l’augmentation de l’effectif des chevaux (on comptera jusqu’à 100 000 chevaux dans Paris à la fin du XIXe). Pour les maraîchers, cela se traduit par plus de fumier pour faire des couches chaudes, et produire des primeurs l’hiver. Et quand les effectifs de chevaux viennent à chuter au XXe siècle, ils cherchent d’autres matières premières, des meules de champignons, par exemple.

En 1969, la plaine de Créteil et de la Courneuve était encore maraîchère.

Jean Michel Roy, Fourni par l'auteur

En 1969, la plaine de Créteil et de la Courneuve était encore maraîchère.

Jean Michel Roy, Fourni par l'auteur

Leur itinérance, leur ingéniosité, leurs connaissances techniques et leur infatigable labeur leur ont permis de s’adapter durant des siècles aux mutations de la ville et aux transformations des consommations.

Pour un retour vers une petite couronne maraîchère ?

Porteuse de nombreuses innovations techniques en son temps, d’économie circulaire, contributrice majeure à l’alimentation de Paris, la ceinture maraîchère de Paris pourrait aujourd’hui être réactivée pour des raisons de sécurisation alimentaire et environnementale.

Certes pas aux mêmes endroits, souvent urbanisés de nos jours, mais selon une logique voisine de production maraîchère de qualité en proximité, orientée vers les besoins et les marchés de la ville : c’est donc surtout vers du périurbain qu’il faut s’orienter.

Il faut ainsi poursuivre l’installation de maraîchers sur les fonciers détenus par la puissance publique, sur des friches agricoles (plus de 4200 ha en Île-de-France), mais aussi inciter les exploitations de grande culture à se diversifier en maraîchage ou en légumes de plein champ.

Parallèlement, et avec une visée plus éducative que strictement productive, il faut poursuivre la multiplication des formes de jardinage potager, individuel et collectif, ou l’installation de microfermes maraîchères participatives, de préférence en milieu urbain dense où elles sont très demandées.

Il est probable que si reconquête maraîchère il y a en Île-de-France, elle prendra divers visages, des petites fermes maraîchères diversifiées en circuits courts à des exploitations de plus grande taille, individuelles et collectives, orientées notamment vers la satisfaction des besoins de la restauration collective.

C’est par une connaissance fine des leçons de l’histoire, en adaptant les techniques d’alors à nos possibilités, contraintes et objectifs d’aujourd’hui, bref en apprenant du passé avec les yeux du présent, que l’on pourra réaliser cette reconstruction. Cela porte un nom aujourd’hui, la « French method » en matière de cultures urbaines, selon le terme accolé outre-Atlantique à ce maraîchage parisien du passé.

Localiser ces zones de production au cœur des métropoles pourrait permettre de contribuer à réduire les îlots de chaleur, de retraiter les déchets urbains, de séquestrer du carbone, de réduire les émissions de CO2 dues au transport alimentaire. Et de retrouver la joie ancienne de pouvoir déguster des produits ultra frais, sans intermédiaires, et locaux.

Jean-Michel Roy, historien et anthropologue, spécialiste de l’agriculture urbaine, est co-auteur de cet article.

Christine Aubry does not work for, consult, own shares in or receive funding from any company or organisation that would benefit from this article, and has disclosed no relevant affiliations beyond their academic appointment.

1 year ago

62

1 year ago

62