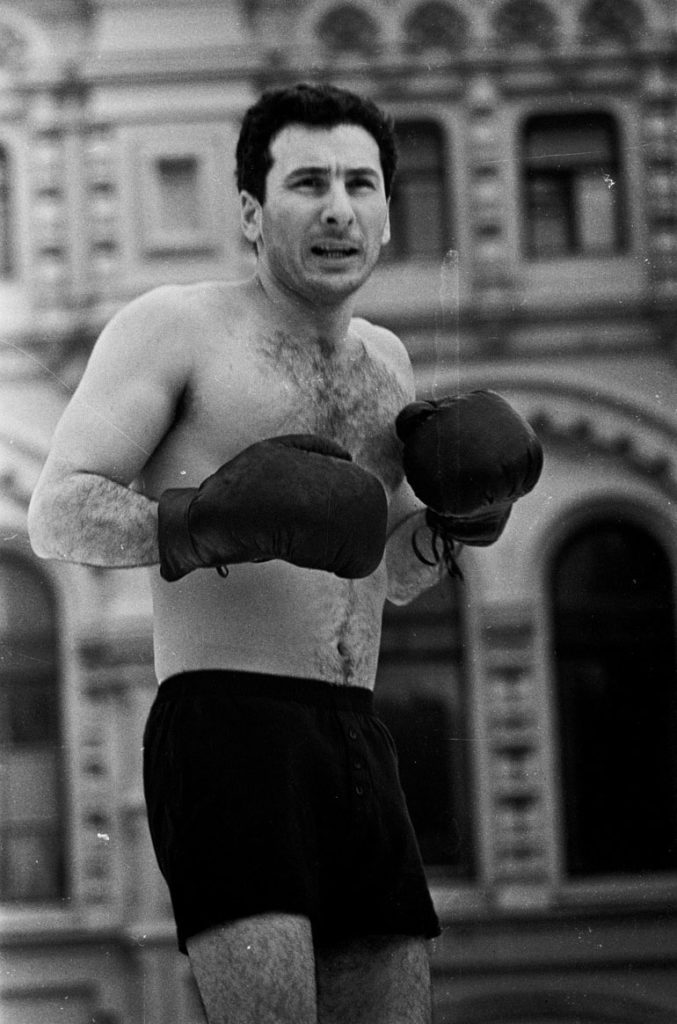

Александр Бренер, возможно, главный человек в истории российского акционизма. За 17 лет до панк-молебна Pussy Riot он выбегал к алтарю Елоховского собора с криком «Чечня! Чечня!»; за 18 лет до акций Петра Павленского выходил практически обнаженным на Красную площадь, вызывая на бой президента; за четверть века до «улучшения» картины Малевича охранником «Ельцин Центра» изобразил зеленой краской знак доллара на картине «Супрематизм». Именно Бренер держал на цепи художника Олега Кулика, когда тот изображал собаку в своих перформансах 1990-х.

Впрочем, сам Бренер не считает себя акционистом, а из России уехал почти 30 лет назад. Сейчас он живет в Цюрихе, где в соавторстве с австрийской художницей Барбарой Шурц пишет книги, в которых критикует современное общество, капитализм и создает «порнографические рисунки». О порнографии «как попытке взглянуть в лицо Бога», войне, политическом активизме и одиночестве Бренер рассказал «Холоду» в первом за 20 лет большом интервью.

Это ваше первое интервью за годы. Почему вы их не даете?

— Я думаю, что интервью — великолепный жанр. Но сам я никогда с ним не справлялся. Мне всегда было стыдно читать свои ответы. Да никто и не хотел брать у меня серьезное интервью. Или я просто не помню такого случая. По-моему, интервью предполагает дружеское отношение между задающим вопросы и отвечающим. А мой скудный опыт — это какие-то поверхностные или даже завуалированно враждебные вопросы со стороны спрашивающего. Или мне так казалось. Но прежде всего это я плохо справлялся с ситуацией.

Вы уехали из России в 1996 году. Вы приезжали с тех пор и хотите ли когда-нибудь вернуться?

— После 1996-го я был в России только однажды. Кажется, в 2001-м (я плохо помню цифры). Сначала пожили в Питере, потом в Москве. Меня там уже ничто не держало: ни старые знакомые, ни сами города. Все показалось чужим, изменившимся к худшему, враждебным. Видимо, я к тому времени совсем оторвался. Я ведь давно вишу в воздухе — с тех пор как уехал в Израиль в конце 1980-х. И нет у меня почвы под ногами. Так что мне некуда возвращаться: просто не существует дома, родины, дорогого места, куда мог бы вернуться блудный сын. Моя родина сейчас — Барбара. И кое-какие идеи.

Больше того, когда я сейчас вижу людей из России — прежде всего из Москвы или Питера, — я не чувствую ни малейшей связи с ними. Я имею в виду людей из культурной сферы, конечно. Даже язык, на котором мы говорим, другой. Это русский язык, но у меня и у них разные словари, разные интонации, разные значения, вкладываемые в слова. Разные понимания всего.

Люди из России стали другими — и это очень заметно. Они прошли две мощные мобилизации: капиталистическую и великодержавную. Это случилось уже после моего отъезда. И эти мобилизации сильно их закрутили. А я никаких мобилизаций не прошел — только демобилизации. Я читатель Элиаса Канетти. Обожаю его книгу «Масса и власть» (трактат о том, как человек становится частью толпы и перестает быть независимой личностью. — Прим. «Холода»). То есть я законченный дезертир. И в этой жизни я один — с Варькой. В сущности, я всегда был один. Спасало воображение.

Слово «мобилизация» сегодня отсылает прежде всего к российской военной агрессии по отношению к Украине.

— Война, уничтожающая сейчас Украину, разгорелась из-за противоречий и конфликтов, давно назревавших в двух сегментах мировой империи капитала: в государствоцентричном режиме РФ, с одной стороны, и технотронном режиме США, с другой. Европа включилась в этот конфликт неохотно, но неизбежно, поскольку она утратила всякую политическую самостоятельность и полностью зависит как экономически, так и в военном отношении от США. Эта война не просто один из самых ожесточенных конфликтов последних десятилетий, но, несомненно, провозвестник новой эры перманентных войн, которые будут раздирать разные части этой глобальной империи. Мы являемся свидетелями окончательного «заката Европы» и полного помрачения Запада.

Как недавно написал [итальянский философ] Джорджо Агамбен, Запад всегда был обителью ночи, где лишь редкие и отчаянные петушиные крики разрывали густую тьму и обещали рассвет. Но этого рассвета никак не видно — особенно сейчас. Что же касается России, то она в силу бездарности и жадности своих правителей вовлечена в ужасающую парадигму противостояния с Западом, хотя культурно сама является частью Запада и усвоила многие омерзительные черты западной государственности и экономической хищности. При этом, конечно, существует специфическая брутальность российских элит и ее холуев, которая и проявилась сейчас, в этой войне. Собственно говоря, речь идет о разборке двух бандитских кланов: западного и российского. А платят за это украинцы — своей кровью, своим несчастьем, своей нищетой. При этом не стоит забывать, что правители Украины тоже уже давно обкрадывают население своей страны. Я был свидетелем этому: в 2016 году провел четыре месяца в Киеве и пару недель в Одессе. Я был поражен тогда разрушением страны. А разрушили ее Россия, Запад и собственные хозяева.

Вообще говоря, разрушение всего мира зашло чрезвычайно глубоко. Как говорит [французский философский коллектив] «Тиккун»: пустыня растет, растет и растет — и конца этому не видно. Так работает мировой капитал. Так действует империя.

Давайте тогда начнем с личного. Где вы сейчас живете? Как проходят ваши дни?

— Когда я говорю «личная жизнь», то имею в виду, конечно, не какую-то частную личную жизнь, а жизнь сингулярную. Что такое сингулярная жизнь? Такая, которая в силу своих стремлений и верований отделилась от массовой. Мы ведь живем в массовых обществах тотального контроля. А сингулярная жизнь пытается избежать массовости и контроля. Я уже давно убегаю из этого общества, но крайне неумело и непоследовательно. Чтобы убежать, нужны инструменты и идеи, а я дурак и неумеха.

И все же я добился кое-каких результатов: уже много лет живу без паспорта, без страны, без профессии, без дома, без национальности, вообще без какой-либо узаконенной идентичности. Я никто и ничто. У меня ничего нет, кроме одного любимого существа, и это существо, конечно, мне не принадлежит. А любое соприкосновение с обществом вызывает во мне чувство стыда и бессильной ярости. Стыд, как сказал философ, — это то, что приближает тебя к истине. Потому что ты понимаешь, что все вокруг ложь и твоя связь с обществом тоже ложь. И надо жить как-то иначе. Понимание этой лжи делает тебя маленьким-маленьким — меньше лягушонка.

Сейчас мы с моей подругой снова оказались в Цюрихе, после перерыва в три года. Мы никого здесь не знаем, кроме двух опытных проституток, которые помогают нам продавать порнографические рисунки. А живем мы на чердаке, который сдал нам на два месяца один паренек — еще один клиент наших знакомых девушек. Что будет через два месяца, я не знаю. Но мне после двух лет обитания в убогих халупах нравится этот старинный чердак, где есть удобная кровать и коллекция бутылок со спиртным, а интернета пока нет. На кровати я живу — пишу и воображаю, а еще на ней хорошо заниматься любовью и просто спать. Мы только что продали два порнорисунка, так что деньги на ближайшее время есть.

Единственное, что меня сейчас неприятно волнует, — нужно искать издателя для примитивной порнометрической повести, которую я написал. В последние годы моя единственная связь с обществом — поиски и переговоры с российскими издателями, когда мне необходимо опубликовать очередную книжку. Мне нравится писать, а вот печататься — страшная морока. Я ведь никакой не писатель, а скорее рассказчик баек. Я бы очень хотел бросить это занятие — тогда я совсем выйду из нынешнего порядка вещей. Но стыд, конечно, не исчезнет. Мне очень стыдно за все, что я делаю. И за все, что вижу вокруг.

Как раз хотел спросить, как вы себя определяете и что думаете о ярлыках «писателя», «поэта», «художника», «политического активиста»…

— Нет, я не писатель, не художник и тем более не политический активист. И никогда ничем таким себя не чувствовал. Что касается «поэта», то для меня очень важна идея поэтического существования на земле. Можно быть поэтом и не сочиняя стихи. Рембо перестал писать стихи, но поэтом быть не перестал.

Что такое поэтическое существование? Это разрыв со всеми социальными принадлежностями, это выход из общественной нормальности: из навязанного тебе экономического прозябания, из рамок гражданства, из профессиональной среды, из всяческой человеческой рутины, которая считается законом и порядком в современном массовом обществе, в обществе спектакля, в обществе контроля, в обществе принуждения. По-моему, все это абсолютная фальшивка. Навешивание ярлыков вроде «художник» или «писатель» — это чисто полицейская операция в современных условиях. Кем был Рембрандт? Он был не художником, а живописцем! А еще он был гением! А кем был Пауль Клее? Он был не художником, а тайновидцем нерожденных и умерших существ. И тоже гением. А еще он понял, что он не человек, а хламидомонада. Я его очень люблю и уважаю за это. А я не гений, а просто хламидомонада. Или лягушонок без ошейника. Во всяком случае, в свои лучшие дни.

Я словосочетание «политический активист» не просто так упомянул: вы сами себя так называли в 1999 году. Да и если взять самую знаменитую историю — ту, где вы нарисовали знак доллара на картине Малевича («прибил доллар к кресту, как Иисуса») — это разве не политический жест? Как вы вообще определяете «политическое»?

— Я мог называть себя политическим активистом или кем угодно по одной простой причине: конфуз. На протяжении всей своей жизни я часто был погружен в позорный конфуз, как и большинство двуногих. Вокруг меня и во мне безостановочно работают аппараты власти и капитала. И главная их задача — порождать конфуз, глупость и дезориентацию. Начнем с того, что язык является могучим властным аппаратом. Поэтому когда тебя спрашивают: «Кто ты? Что ты?» — ты вдруг контекстуально выдаешь глупость вроде «политического активиста». На самом деле активизм — это всего лишь очередной способ аппаратной нормализации субъектов. Практика, соответствующая этой нормализации. Активисты — опора системы. Как и современные художники, например. Этими ярлыками («художник», «активист») вовсю пользуется информационная власть.

Мое рисование на картине Малевича отнюдь не активизм. Это выходка, это веселая наука, это жест дурака, это порнографическая карикатура, это бунт, это праздник, это вызов и зов. В любом вызове и зове есть политическое измерение, потому что зов обращен к невидимому другу, собеседнику, брату или сестре, которые могут этот вызов-зов услышать, понять и загореться от него. Политическое измерение — это сообщничество восставших против власти и капитала. А поэтическое существование — это создание своего воображаемого космоса, где ты можешь свободно дышать и жить.

В своей книге «Заговор головоногих» вы пишете: «Бегите и от правых, и от левых, дети человеческие». Но разве критика власти и капитала — это не левая идея? Почти все философы и художники, которых вы цитируете — Агамбен, Делез, дадаисты, ситуационисты, футуристы, — называли себя левыми. «Бздящие народы» вы с Барбарой и вовсе посвятили «всем нынешним анархистам — стихийным или сознательным». Вряд ли вы имели в виду правых анархистов-либертарианцев. Так почему вы отказываетесь от водораздела правое/левое?

— Разделение на правых и левых больше не работает, с этим покончено — как в теоретическом плане, так и в практическом. Это разделение сохраняется в информационном поле, в СМИ — как раз для того, чтобы сеять конфуз и оглуплять публику. Что такое «левое» сейчас? Газета The Guardian и британские лейбористы? Газета Libération и социалисты во Франции? Демократическая партия США? Или, может быть, художественная критика и теория в журнале October?

Понятие «левое» давно потеряло всякую строгую наполненность — еще во времена раскола между европейской социал-демократией и российским большевизмом. А в нынешние времена это понятие просто вводит в заблуждение. Именно такие авторы, как Дебор, Делез, Агамбен и «Тиккун», показали, что настоящая мысль и подлинное действие ушли из ложной оппозиции «правое — левое».

И, возможно, первыми это зафиксировали именно люди из анархистской среды. Они давно отказались причислять себя к левым. Фреди Перлман (американский анархист и активист чехословацкого происхождения, критик цивилизации. — Прим. «Холода») — он не левый, он сперва анархист, а потом ушлец. А кто такой Вальтер Беньямин? Он не левый, он оригинальный и одинокий мессианский мыслитель, вышедший из Маркса и многого другого в философском и литературном наследии. Сейчас нужно проникать в мысль одиночек, жить их мыслью, а не оперировать этикетками институций и СМИ.

Уход — вот идея, выпестованная радикальной мыслью современности. И если постараться, можно найти элементы этой идеи не только у футуристов, дадаистов и сюрреалистов, но и у Торо и Толстого, у Гельдерлина и Блейка. А еще раньше — у францисканцев, о чем в своей книге «Высочайшая бедность» пишет Агамбен. Уход подразумевает полный разрыв со всем институциональным политическим багажом Запада, со всеми органами государства и общества. Уход — это и есть сегодня восстание.

Почему вы не любите современное искусство? Почему оно «морок», от которого следует держаться подальше?

— Современное искусство — как международная институция, как аппарат нормализации и одомашнивания, как инструмент общества спектакля — похерило самое главное, что было в старом искусстве и в так называемом авангарде: воображение. Жак Каматт великолепно это сформулировал: сначала власть уничтожила свободные сообщества людей, а потом постаралась уничтожить воображение, способное представить себе свободные сообщества.

Так вот: современное искусство сыграло в этом уничтожении очень важную роль. Произошло это примерно в начале 1960-х годов, когда стала складываться идеология новейшей арт-системы и ее инфраструктура: музеи, кунстхалле, галереи, биеннале, а также агенты, обслуживающие эту инфраструктуру: дилеры, кураторы, критики и так далее.

В этот период художники потеряли свою автономность и стали служащими арт-системы. Исчезла богема, вымерли сумасшедшие неуправляемые одиночки, началась неуклонная институционализации и огосударствление искусства. Это и стало концом — началом конца — воображения. Воображение — это способность создавать иную реальность, это вариант ухода, это вызов существующему социуму, и поэтому это очень опасная вещь как для самого художника, так и для общества.

Лучше всего это знал Антонен Арто, а до него такие люди, как Тулуз-Лотрек, Ван Гог, Гоген, Сутин, Вольс... Они ведь все были изгоями, выблядками, уродами, примитивами, бунтовщиками... Но новейшая арт-система — это часть капитализма, и ей не нужны странные и непредсказуемые художники и их воображаемые миры. Поэтому искусство постепенно трансформировалось: из своего рода алхимических лабораторий воображения оно превращалось в индустрию дискурсов. Очень важную роль здесь сыграло американское искусство, начиная от поп-арта и концептуализма до нынешнего художественного рынка. Рынок шел рука об руку с институционализацией искусства.

Разумеется, и сейчас есть замечательные художники. Но аппарат искусства убийственен для воображения, для свободных форм жизни, для подлинного наслаждения. А без наслаждения нет искусства.

А каких современных художников вы считаете замечательными?

— Я назову трех хорошо известных художников, которых люблю. Все три уже мертвы, но еще недавно они были нашими современниками. Это Авигдор Ариха, Сай Твомбли и Михаил Рогинский. Все три — живописцы, а Твомбли еще и великолепный скульптор. Они замечательны своей независимой позицией в мире искусства, своим выношенным уникальным опытом, своим сингулярным ви́дением. Ведь художник — это прежде всего одинокое существо со своей особой формой жизни, со своей специфической погруженностью в созерцание мира. Тут стоит вспомнить два знаменитых высказывания Пауля Клее: «Когда я закрываю глаза, то вижу карикатуру» (редакции не удалось подтвердить эту цитату. — Прим. «Холода») и «Меня нельзя понять здесь и сейчас: я живу и с мертвыми, и с нерожденными». О чем тут говорит Клее? О том, что художник — духовидец и что он не от мира сего.

То есть художник всецело принадлежит сфере воображения, он находит себя в иных мирах. У Арихи этим иным миром оказывается его мастерская или его квартира — и предметы, которые там находятся. Или модель, которую он пишет. Но Ариха способен уловить в обыденных вещах их нездешний дух, их потусторонность, их непринадлежность «слишком человеческому». А Сай Твомбли погружен в созерцание останков бытия, он археолог протозрения, он различает следы сверх- и доисторического. Ну а Рогинский понимает эфемерность и грустную смехотворность зримого — и запечатлевает ее. Он, как и двое других, мудрец.

Работа Сая Твомбли. Фото: Steve Parkinson / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)

Работа Сая Твомбли. Фото: Steve Parkinson / Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)Эти художники не принадлежат индустрии эстетических дискурсов. Они оказались как бы в глубине истории искусства, с мастерами прошлого, они ищут истоки художественного ви́дения. Они наши современники, но они далеки от смрадной кухни сегодняшнего дня. Они дают понять своему зрителю, что наслаждение — это нечто тайное и запретное. В этом смысле они ближе к маркизу де Саду, чем к какому-нибудь Хансу Ульриху Обристу (швейцарский куратор и критик, директор лондонской галереи «Серпентайн», неоднократно признавался самым влиятельным человеком в мире современного искусства. — Прим. «Холода»).

Михаил Рогинский. «Семейная проза, 3», 1997. Музей «Art4.ru»

Михаил Рогинский. «Семейная проза, 3», 1997. Музей «Art4.ru»Интересно, что вы не упоминаете никого из акционистов, ведь вас обычно причисляют именно к ним. Да, я помню, что вы не любите, когда вас так называют. Расскажите, почему? Чем вам не нравятся, например, арт-группа «Война», Pussy Riot, Петр Павленский?

— Для меня акционизм — это жанр современного искусства. Это, в сущности, перформанс. Акционизм вышел из галерейного и музейного перформанса. А перформанс родился как раз в 1960-е годы — в тот период, который видится мне как начало позорного процесса тотальной коммерциализации и институционализации новейшего искусства. Перформанс может быть, конечно, забавным. Вито Аккончи и Крис Берден, венский акционизм — это неплохо. Но документация — а художники, как правило, документировали свои перформансы — это куча окаменевшего дерьма на эстетическом погосте. Мне это на фиг не нужно. Что же касается дадаистов, футуристов и сюрреалистов, то у них был не перформанс, а пощечины общественному вкусу, выпады, удары, случаи, шутки... И до поры до времени это работало. Вплоть до леттристов и ситуационистов. Но они не были «современными художниками», они были чадами авангарда. Авангард — это когда люди еще верили в перемены.

Что же касается группы «Война», Pussy Riot, Павленского... Это все отрыжка. Это все сделано для массмедиа, для менеджеров искусства, для признания, для успеха. У «Войны» есть веселые акции. Pussy Riot для меня изначально менеджерский проект, о чем свидетельствует их нынешняя карьера на Западе. А Петр Павленский — паникадило мировой инфосистемы.

Я хочу быть с мертвыми, а не с этими нынешними. И я, в отличие от нынешних, никогда не получил признание от системы. Значит, мой провал, мои ошибки, мои фиаско были настоящими, а не фальшивками. Вот и вcе дела.

А с кем-то из нынешних вы бы хотели поговорить? Не только с художниками, а вообще с ныне живущими.

— Дело в том, Денис, что я ни с кем не способен разговаривать. Просто не умею. Присутствие другого человека меня ошеломляет. Я сижу и смотрю на его или на ее лицо, на его нос, на ее руки — и это настолько сильное впечатление, что я могу только заикаться, мямлить и нести чепуху. Я почти всегда бываю околдован явлением другого, вероятно потому, что я — недоделанный примитив, варвар, туземец неизвестно какой дикой страны. Поэтому я предпочитаю общаться со своими божествами — как все туземцы. Ведь если вернуться на миг к моим выходкам и скандалам, то с их помощью я всегда пытался нащупать связь с моими дорогими духами, призраками, богами.

Когда я обосрался в московском музее перед картиной Ван Гога (имеется в виду акция в Пушкинском музее. — Прим. «Холода»), или когда, вспоминая Артюра Кравана, вызывал на бой Ельцина на Лобном месте, или когда портил картину Малевича, то вовсе не занимался «акционизмом», а налаживал связь с моими идеальными собеседниками. Это все были самопальные ритуалы примитива. Ритуал — противоположность государственных церемоний и церковных литургий. Ритуал — попытка наладить прямую связь с божеством или духом предков. Для чего нужна такая связь? Для того, чтобы ожить: оказаться не в полицейском обществе, а в блаженном космосе. Космос — это воображаемый универсум полноты бытия, где возможны триумфы воображения, экстазы и оргазмы. Космос — пространство интенсивности. Я неизменно пытался туда проникнуть через разные профанные щели и складки. Разумеется, частенько это были совсем тщетные, щенячьи попытки, но иногда мне удавалось. И тогда я мог обниматься, целоваться, кувыркаться и трахаться со своими божествами. Это и есть мое становление: становление ребенком, способным совокупиться с детским богом.

Акция «Позор 7 октября». 20 октября 1993 года. Участники: В.Шугалей, А.Осмоловский, А.Бренер и О.Мавроматти. Фото: osmopolis.ru

Акция «Позор 7 октября». 20 октября 1993 года. Участники: В.Шугалей, А.Осмоловский, А.Бренер и О.Мавроматти. Фото: osmopolis.ru «Свидание» (перформанс), Пушкинская площадь, Москва. 1994 год. Фото: Игорь Стомахин

«Свидание» (перформанс), Пушкинская площадь, Москва. 1994 год. Фото: Игорь Стомахин

«Языки» (перформанс), McDonalds, Москва. Фото: Игорь Стомахин

«Языки» (перформанс), McDonalds, Москва. Фото: Игорь СтомахинА из реальных людей самая божественная встреча была у меня с Жюльеном Купа (поэт, активист, член анархистского объединения «Тарнакская девятка». Обвинялся в терроризме, заговоре и саботаже. — Прим. «Холода»). Это один из лучших мыслителей сегодня. Встретив его, я увидел наивысшую интенсивность человеческого существа, пожелавшего стать Богом. А еще я встретил подлинных богов во плоти в одном барселонском сквоте.

Каких богов?

— Я скажу кратко и просто: божественность есть неуправляемость. Это, конечно, крайне редкая вещь в сегодняшнем мире, где всем управляют финансы, новейшие технологии и их хозяева. Жюльен Купа принадлежит к тем немногим, кто неуправляем. Это меня и поразило при встрече: абсолютная ясность в понимании того, что сейчас самое главное на свете — быть неуправляемым.

И ребята в барселонском сквоте «Кан-Кун» тоже были неуправляемыми — благодаря тому, что сохранили в себе детство. Они не были мыслителями, как Жюльен Купа, но не утратили детской дикарской способности безошибочно определять, где правда, а где ложь.

Вы сказали, что считаете себя не писателем, а скорее «рассказчиком баек». Давайте поговорим о ваших книгах. Зачем вы их пишете?

— Я, действительно, никакой не писатель. Рассказчик баек? Да, в том смысле, что я врун. Врун отличается от лжеца тем, что он не получает выгоду за свое вранье, он врет ради удовольствия. А вот лжец лжет именно ради выгоды. Но, возможно, я не только врун, но еще и свидетель. Концепт свидетельства разработал Агамбен в книге «Что остается после Освенцима». Свидетелем для Агамбена был прежде всего Примо Леви, прошедший через нацистский лагерь уничтожения и выживший. Но свидетелем был, например, и Варлам Шаламов, прошедший через ГУЛАГ. Коротко говоря, свидетель — это тот, кто свидетельствует о невозможном, о том, о чем свидетельствовать нельзя: о величайшем унижении и разрушении. Или, напротив, о чем-то чудесном, мессианском, божественном. В любом случае позиция свидетеля несостоятельна, и он знает об этом. Потому что свидетельствовать извне нельзя: ни об экстремальном человеческом опыте, ни о божественном чуде. А те, кто были внутри опыта и чуда, погибли, сгинули, улетели. Примо Леви прямо говорит: лучшие погибли, остались худшие — эгоисты, коллаборационисты, изворотливые. Но в то же время свидетель не может не свидетельствовать: груз воспоминаний слишком давит на него, слишком невыносим, и он должен, принужден говорить о невозможном.

Что вы думаете о своих ранних поэтических сборниках?

— Они смехотворны. Да и вообще: поэзия мертва. Причем она не сама по себе умерла, а ее убили. В сущности, я рэпер, но только без аудитории рэпера. Вообще без всякой аудитории. В лучшем случае моя аудитория — мертвые поэты, к которым я обращаюсь. То есть духи. Они могут смеяться над моими виршами. Я буду счастлив, если вызову у них смех.

Барбара Шурц — ваш частый соавтор, иллюстратор многих ваших книг и ваше, как вы выразились в начале интервью, «любимое существо». Но о ней практически нет никакой информации. Расскажите о Барбаре и о ваших отношениях.

— Да тут, собственно, нечего рассказывать. Мы с Барбарой — одно. Я без нее не существую и сразу погибну. Мы неразлучны, как спаренные стрекозы. Спим друг на друге, потом завтракаем из одной миски, потом лежим в одной кровати: я сочиняю стишки или порно-повесть, а моя забабаха в это время в ней — в моей музе, в моей Эвридике, в моей богине. Все рисунки рисуем вместе, дыша друг на друга. Мои истории она нашептывает мне на ухо. Обедаем мексиканскими лепешками и черными бобами. Пьем коньяк, кофе и воду. Вторую половину дня проводим на улице, пешком или на велосипедах. Ходим в обнимку, как матросы. Ни с кем не общаемся, кроме уличных кошек и разных насекомых. Перед сном я сочиняю для нее рифмованные молитвы типа: «Дорогая моя цикада, мне сегодня спать без кошмаров надо».

Вот так. Это называется уход из морока человеческой истории в сожженные сады Эдема.

Почему вы так много обращаетесь к порнографии?

— Порнография — это профанация. Профанация чего? Прежде всего профанация метафизики, профанация божественного. В порнографии величайшее таинство — таинство соединения с божеством — дано как смехотворная или возбуждающая карикатура. Это как никто понимал маркиз де Сад, а потом Пазолини в его величайшем шедевре, в его последнем фильме (речь о картине «Сало, или 120 дней Содома», до сих пор запрещенной в некоторых странах из-за сцен насилия, пыток, секса и копрофагии. — Прим. «Холода»). Но порнография как профанное столкновение с божественным сопровождала человека с самого начала, с палеолита. А эротика — это всего лишь эстетизация порнографии, ее куртуазное замещение, то есть милая полуправда.

То есть я хочу сказать, что порнография — это последняя попытка Запада взглянуть в лицо Бога. Но вместо лица является жопа. Или пупок. Или ляжки. Но прежде всего, конечно, вульва и фаллос. И, разумеется, гениталии даны здесь в акте совокупления, случки, коитуса, ебли, соития. Но это самое соитие возможно в порнографии только как замещение: как дрочка, как онанизм, как мастурбация. Потому что таинство разрушено. В незапамятные времена разрушено. Потому что в лицо Бога нельзя заглянуть. Но тем не менее этот взгляд в Божий лик может быть достигнут — через порнографию. То есть как низменная картинка, как карикатура. Или через полный отказ от так называемого искусства. Потому что все искусство стало замещением порнографии, то есть последней ложью и гадостью. Я, конечно, предпочитаю искусству порнографию.

Как вам это интервью?

— Прочитал до половины, и стало стыдно. Дальше не смог читать. Это все не я говорю, а машины во мне. А я на самом деле немой, глухой и безграмотный. Как некоторые герои фильмов Педру Кошты. Только я не такой мужественный, как они.

Сообщение «Сейчас самое главное на свете — быть неуправляемым» появились сначала на Журнал «Холод».

1 year ago

96

1 year ago

96